【清廉家风故事】(二十四) 于敏:干惊天事业 传淡泊家风

文章作者:霞浦联社02文章发布时间:2023年08月24日

为深入贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神,为进一步推进霞浦县农村信用社清廉金融文化建设工作,倡树清廉家风,引导广大党员干部及家庭成员自觉投身家庭文明建设、党风廉政建设中,争做廉洁治家的表率,霞浦联社纪委开设了“霞浦联社宣讲清廉家风故事”专栏,通过中国古代、老一辈无产阶级革命家和当代模范的清廉家风,与大家一起汲取其中的智慧和力量,为推动霞浦农村信用社党风廉政建设再上新台阶注入强大力量!

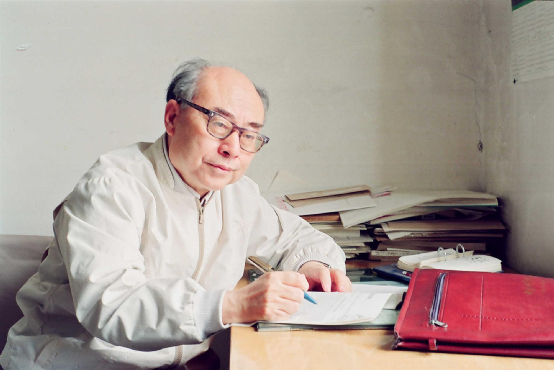

于敏,“共和国勋章”获得者,我国国防科技事业改革发展的重要推动者,为我国核武器事业的发展做出了不可磨灭的历史性贡献。可是由于工作的特殊性,于敏和他的家留给世人所知的并不多,我们只能从零星的记述里感知他的执着坚守和淡泊家风。

"身为一叶无轻重"“愿将一生献宏谋”

——在这个家,爱国是不变的主题

于敏成长于旧中国最动荡不安的时期,兵荒马乱、流离失所。难以抚平的童年屈辱,对侵略者的切齿痛恨,激发了少年于敏的民族自尊心,化为他此后一生“科学救国”的精神动力。

1944年,于敏考入北京大学工学院电机系,1949年新中国成立,于敏考取硕士研究生,毕业后进入中科院近代物理研究所。

1961年1月,一次重大人生选择摆在了35岁的于敏面前——作为副组长领导和参加氢弹理论的预先研究工作。氢弹的研究毫无疑问属于国家安全最高等级的绝密工程,一旦参与其中,就意味着今后将长期隐姓埋名、忙碌奔波。“我不能有另外一种选择”,“我愿为国家和民族的事业献出自己的一切”于敏毫不犹豫地投身氢弹研究任务。自那一刻起,“于敏”这个名字连同他的工作,一起变成了绝密。

直到1999年,于敏及其对中国核科技发展的贡献才被真正解密,那时他已年逾古稀。于敏十分钦佩春秋时期政治家管仲的爱国情怀,在给孙子起名字时特意叫了小名“重重”,与“仲”谐音。他把自己最爱的一首词《满江红》教给孙子,作为对他的启蒙教育,“......待从头、收拾旧山河,朝天阙”,希望把爱国的种子从小就播撒在后辈的心里。

辉煌的成就 “失踪”的奖杯

——在这个家,淡泊明志、宁静致远是真实写照

于敏被称为中国“氢弹之父”,然而他却只是将自己看作科研事业的“千万分之一”,将自己的奖章奖杯都归置在一个寻常无奇的柜子里,儿子于辛在整理他的遗物时才发现这些“失踪”的奖章奖杯,在于辛想着是不是该做些什么让它们“重见天日”时,却又不禁哑然失笑——有的获奖证书竟然只找得到复印件,“聪明的父亲在这方面可真是‘糊涂’啊”。于敏“糊涂”是因为心无旁骛,也正是因为这种“糊涂”,让他在事业上作出了不可替代的贡献。

“淡泊以明志,宁静以致远”于敏家悬挂的这幅字正是他人生真实的写照。冷静看待贡献,面对荣誉更是始终保持清醒淡定。2014年,于敏得知国家最高科学技术奖要颁给他后,一直谦让,提出奖项应该颁给一线的研究人员。2015年被评为2014年度“感动中国”人物,他又说他更希望年轻人去得到这个奖项,去激励人。

没有骄傲自满,不愿突出自显,于敏如此,他的家人也是如此。在于敏获国家最高科学技术奖后,儿子于辛第一次出境接受了媒体采访,他的大学同学、单位同事看了节目才反应过来,原来于辛“深藏不露”,竟是大科学家于敏的儿子。

安静的生活 宁静的家风

——在这个家,精神是一笔更宝贵的财富

“能满足基本生活就行。”于敏对金钱、对物质极为淡泊,从来没有什么特别的要求,一家人的生活极为简朴。20世纪七八十年代,于敏一家经常会为了省几分钱的公交车费而选择步行;一张20世纪90年代简陋的铁架床,睡了二三十年;一台老旧小电视,看了几十年。于敏家的节俭可谓数十年如一日。

“父亲没有给我们留下什么物质财富,但他的精神,他的一言一行,却是我们做人立世的标杆,不断影响和指引着我们。”在父亲身上,于元、于辛姐弟俩学到了一种平凡而安静的生活真谛,学到了家人之间的关心与爱护,获得的是精神世界的充实。

真正的强大来自于内心。于敏他不需要从“特殊”中证明自己的价值,不需要从对物质的占有中求得心理的强大。因此在他身上,看不到一点“搞特殊”“谋名利”。于敏给我们的启示:不为物欲所惑、不为利害所移,立身喧嚣闹市,觅得一方宁静,恪守内心最初的纯粹,坚守淡泊宁静的心境。这,才是真正的强大。